Kieferorthopädie

Kieferorthopädie

Indikation und Ziel kieferorthopädischer Behandlungen

Die K. zielt auf die erwünschte Anordnung von Zähnen, Zahnreihen und Kiefern relativ zueinander und zu anderen anatomischen Strukturen gemäß ästhetischer und funktioneller Konzepte ab. Dysgnathien aller Art können korrigiert werden, dazu gehören Fehlstellungen einzelner Zähne (Drehung, Kippung, Retention, Elongation, Fehlposition), fehlerhafte Anordnung von Zähnen innerhalb der Zahnreihe (Engstand, Verschachtelung, Lücken), aber auch fehlerhafte Stellungen von Oberkiefer und Unterkiefer zueinander (Bisslageanomalien).

Prophylaxe

Zur Vorbeugung gegen Fehlstellungen werden z.B. Lutschgewohnheiten und andere Habits gelenkt oder beendet und (auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen wie der Logopädie) Schluck- oder Sprechtechniken trainiert. Milchzähne sollen möglichst erhalten oder die Lücken nach ihrem Verlust offengehalten werden (Platzhalter). Umgekehrt kann aber auch die prophylaktische Entfernung von Zähnen sinnvoll sein.

Planung und Dokumentation

Zur Behandlungsplanung und Verlaufsdokumentation werden in der K. neben der klinischen Untersuchung des Patienten vor allem Gebissmodelle und Röntgenaufnahmen (Orthopantomogramm, OPM, OPG und Fernröntgenseitenbild, FRS) herangezogen. Der Vermessung in Bezug auf Referenzpunkte und –linien kommt besondere Bedeutung für die Beurteilung zu.

Zeitpunkt und Dauer von kieferorthopädischen Behandlungen

Bei angeborenen Fehlbildungen von Kiefern und Zahnreihen, so bei den Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, beginnt die k. Behandlung bereits unmittelbar nach der Geburt. Bei bestimmten, stark ausgeprägten und/oder prognostisch ungünstigen Fehlstellungen sind k. Frühbehandlungen ab dem 6. Lebensjahr (Lj.) nach Durchbruch der bleibenden Schneidezähne und ersten Molaren angezeigt. Die meisten Behandlungen finden während der juvenilen Wachstumsphase vor deren pubertärem Maximum im späten Wechselgebiss zwischen dem neunten und zwölften Lj. statt. Auch bei erwachsenen Patienten sind jedoch in jedem Lebensalter Korrekturen möglich und stellen damit häufig Alternativen zu anderen zahnmedizinischen Behandlungsformen (z.B. Zahnersatz) dar. Die Behandlungsdauer ist mindestens mit Monaten, in der Regel aber mit Jahren anzusetzen. Um erzielte Behandlungsergebnisse zu erhalten und Rezidiven vorzubeugen, werden Retainer bis zum 25. oder 30. Lj. eingesetzt, manchmal auch lebenslang.

Kräfte und Verankerung

In der K. werden Zähne durch verschiedenartige biomechanische Kräfte gezielt bewegt (Rotation, Translation), die natürlichen (Wachstum, Bewegungen, vor allem in der Funktionskieferorthopädie, FKO) oder künstlichen Ursprungs sein können. Als artifizielle Kraftquelle werden häufig mechanische Vorrichtungen eingesetzt, z.B. federelastische Drähte, Druck-und Zug-Federn, gummielastische Elemente, Dehn-Schrauben oder Kunststofffolien. Im Gleichgewicht zwischen Kraft und Gegenkraft (actio = reactio) muss dabei stets eine Verankerung vorhanden sein, deren Stabilität entweder genügend überwiegt, um praktisch unverändert zu verbleiben oder auf vorhersehbare Weise in entgegengesetztem Sinn zum Bewegungsobjekt bewegt wird. Als Verankerung können andere Zähne oder Zahngruppen dienen, aber auch der Kieferknochen oder in diesen eingebrachte Mini-Implantate, sowie Anteile des knöchernen Schädels (Kinn, Stirn, Hinterkopf). Kräfte in der K. müssen stets so bemessen sein, dass sie zwar die gewünschte Bewegung von Zähnen bewirken, aber keine unerwünschten Nebenwirkungen verursachen (etwa Resorptionen des Wurzelzements).

Retentionsbögen im Ober- und Unterkiefer (OPG)

Retentionsbögen im Ober- und Unterkiefer (OPG)

Brackets, Molarenband, Drahtbogen, Ligaturen (Röntgenzahnfilm)

Brackets, Molarenband, Drahtbogen, Ligaturen (Röntgenzahnfilm)

Apparaturen

In der K. finden sowohl festsitzende (etwa Brackets, Bänder, Attachments, Bögen), als auch herausnehmbare Apparaturen (z.B. Aktivatoren und Platten) Anwendung. Weiterhin wird zwischen extraoralen (etwa kieferorthopädischen Gesichtsbögen) und intraoralen Vorrichtungen unterschieden. Letztere können einen Kiefer oder beide (bimaxilläre Geräte) umfassen. Die ästhetische K. verwendet möglichst wenig sichtbare Geräte, etwa zahnfarbene Bögen und Brackets, transparente Folien oder Lingualtechnik.

Keramikbracket mit Häkchen (© 3M)

Keramikbracket mit Häkchen (© 3M)

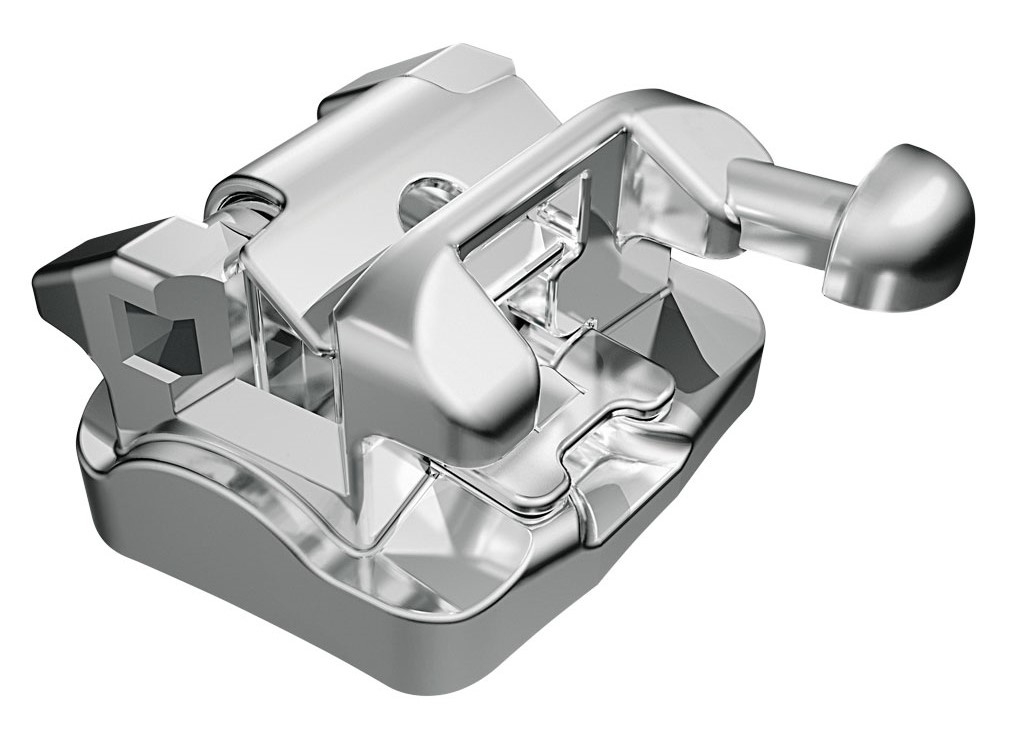

selbstligierendes Bracket (© FORESTADENT)

selbstligierendes Bracket (© FORESTADENT)

Chirurgie

Zur Behebung oder Vermeidung von Engständen kann die kieferorthopädisch veranlasste Entfernung auch bleibender Zähne erforderlich sein (Extraktionstherapie). Gravierende Fehlstellungen und Missbildungen der Kiefer werden ebenso mittels kieferorthopädischer Chirurgie behandelt, wie Retentionen bleibender Zähne mit kombiniert chirurgisch-kieferorthopädischen Verfahren.

PROBIEREN SIE ES EINFACH AUS !!!

Von uns erhalten Sie professionelle Unterstützung.

Treten Sie mit uns in Kontakt oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Schwerpunkttext des Monats

Vergrößernde Optik in der Zahntechnik Vergrößernde Optik in der Zahntechnik |