Abformmassen

Abformmassen

Dentale Abformmassen (A.) sind Werkstoffe zur dentalen Abformung. Sie dienen der möglichst exakten Wiedergabe und Übertragung der Außenkontur intraoraler Strukturen (Zähne, Kiefer, Weichgewebe, Füllungsrestaurationen, Zahnersatz) in allen drei Raumdimensionen im Rahmen von Abformvorgängen (Abformen). Ein zunächst weiches Material (die A.) wird dazu möglichst ohne Lufteinschlüsse unmittelbar auf die Oberfläche aufgebracht und erstarrt dann in kurzer Zeit (eine bis wenige Minuten) in einem stützenden Träger (Abformlöffel) zu einer Negativform (Abformung). Durch Ausgießen der Abformung (meist mit Gips, ggfs. mit Kunststoffmassen) werden Modelle hergestellt.

Historisch wurde Abdruckgips als A. verwendet, der in abgebundener Form allerdings keine Elastizität aufweist. Deshalb musste ein Gipsabdruck von Strukturen mit Unterschnitten (Zähne) zur Entnahme stets geteilt (zerbrochen) werden. Gips als A. diente auch zur Sammel-Überabformung von Einzelstumpfabformungen präparierter Zähne mit Hilfe jeweils einzeln angepasster Kupferringe, die mit thermoplastischer A. (Harz enthaltend) gefüllt wurden. Nach Abkühlung und Aushärtung war die nun starre Abformung aus Unterschnitten aber nicht zerstörungsfrei entfernbar.

Deshalb werden starr erhärtende, reversibel thermoplastische Massen heute nur noch für nicht untersichgehende Bereiche verwendet, so etwa Harzmassen bei Funktionsabformungen für Prothesenränder oder Wachse zur Bissregistrierung.

Für Funktionsabformungen kann auch spezielle Zinkoxid-Eugenol-A. eingesetzt werden.

Seit einigen Jahrzehnten sind praktisch ausschließlich A. in Gebrauch, die im ausgehärteten Zustand elastisch sind und somit bei ausreichender Schichtstärke nach ihrer Verformung durch Entnahme aus Unterschnittbereichen dank ihres Rückstellvermögens wieder praktisch vollständig in die ursprüngliche Form zurückkehren.

Dazu gehören die Alginat-A., die nach Anmischen des Pulvers mit Wasser gelförmige Polysaccharide bilden. Alginat-Abformungen können austrocknen oder zusätzliches Wasser aufnehmen (quellen), sind also nicht lange dimensions- und lagerungsstabil. Das gilt auch für die reversibel thermoplastischen Hydrokolloide.

Durchgesetzt haben sich inzwischen allgemein irreversibel zu gummielastischen Massen selbsthärtende sogenannte Elastomer-A. Chemisch lassen sich bei der Verkettungsreaktion Polymerisation (z.B. Polyether-A.), Polyaddition (z.B. A-Silikon-A.) und Polykondensation (z.B. C-Silikon-A., Polysulfide) unterscheiden. Solche A. werden manuell oder maschinell (s. Abformmassenmischsysteme) aus zwei Komponenten („Basis“ und „Katalysator“) homogen und blasenfrei angemischt.

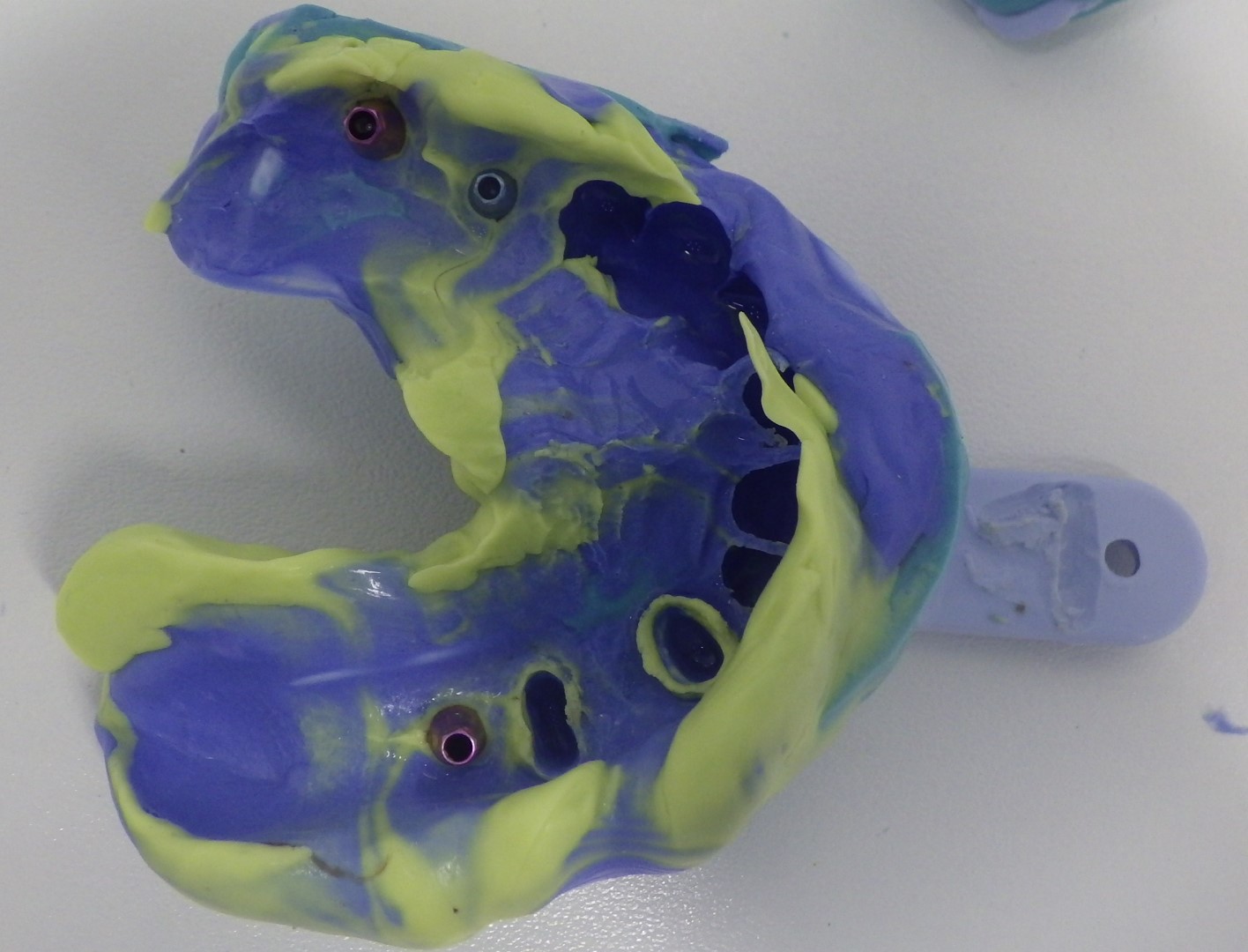

Doppelmischabformung mit mittel- u. dünnfließendem Silikon über Implantat-Abformpfosten

Doppelmischabformung mit mittel- u. dünnfließendem Silikon über Implantat-Abformpfosten

Insbesondere die Silikon-A. (Poly(vinyl)siloxane, PVS) sind für verschiedene Abformungszwecke in verschiedenen Konsistenzen verfügbar. Knetbare (hochvisköse, sehr zähe) „Putty“-A. üben (meist im Abformlöffel) bei einzeitiger Doppelmischabformung oder zweizeitiger Korrekturabformung einen gewünschten sogenannten „Stempeldruck“ auf ein zweites A. aus, das spritzbare niedrigvisköse und damit dünnfließende Präzisionsabformmaterial. So kann es in feinste Spalträume eindringen (z.B. intraoral in Zahnfleischsulkus, Interdentalräume, Fissuren), was zu hoher Detailgenauigkeit (Zeichnungsschärfe) der entstehenden Präzisionsabformung führt.

Ebenfalls knetbare, etwas geringer visköse Materialien mit verlängerter Abbindezeit können für Funktionsabformungen in der Totalprothetik eingesetzt werden. Sie verdrängen stärker komprimierbare Schleimhautbereiche gewollt mehr, als festere Abschnitte (unterschiedliche Schleimhautresilienz), sodass insgesamt ausgeglichene Druckverhältnisse herrschen und das Risiko von späteren Prothesendruckstellen sinkt.

Mittelfließende Silikon-A. werden teils zusammen mit anderen, teils allein (monophasig) z.B. bei Überabformungen (Fixationsabformungen) für kombiniert festsitzend-herausnehmbaren Zahnersatz mit und ohne Implantate eingesetzt.

Fixationsabformung über Konuskronen-Primärteilen mit Monophase-Silikon

Damit das A. an die häufig feuchte Oberfläche gut anfließen, sie also gut benetzen kann, ist eine gewisse Hydrophilie (geringer Kontaktwinkel) wünschenswert.

Die Aushärtung von A. wird durch spezifische Zusätze und wärmere Umgebung (z.B. intraoral) beschleunigt, kann aber andererseits auch (durch Inhibitoren oder durch Vorkühlung) verlangsamt werden. Bei der Verarbeitung folgen Anmischzeit, Verarbeitungszeit (Applizieren des A. auf den Löffel und in den Mund) und Aushärtezeit aufeinander. Spezielle A. zeigen den Wechsel durch Farbumschlag von Indikatoren an.

Zur Bissregistrierung können Silikon-A. verwendet werden, die in sehr kurzer Zeit hohe Endhärte erreichen.

Auf A. als Werkstoffe für analoge Abformungen kann heute oft verzichtet werden, da zunehmend berührungslose optische Verfahren mit Intraoralscannern Verwendung finden (digitale Abformung).

PROBIEREN SIE ES EINFACH AUS !!!

Von uns erhalten Sie professionelle Unterstützung.

Treten Sie mit uns in Kontakt oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Wort des Tages

| Deutsch | Englisch |

|---|---|

| Kontermutter | locknut |

Schwerpunkttext des Monats

Totalprothesen Totalprothesen

Da bei der TP keine Informationen über Bisshöhe, Bisslage, Zahnstellung, etc. aus noch vorhandenen Zähnen abgeleitet werden können, ist die schrittweise Rekonstruktion von Kieferrelation und Weichteilstützung, Funktion und Ästhetik anhand anatomischer Gegebenheiten eine besondere Herausforderung. Die Konstanz von Messgrößen wie etwa der Ruheschwebelage oder das Ausmaß ihrer Veränderlichkeit durch Zahnverlust und Zahnersatz sind dabei umstritten. Zur Herstellung von TP werden traditionell mit konfektionierten Löffeln Situationsabformungen der Kiefer und ggf. auch alter Prothesen abgenommen. Auf den Situationsmodellen erstellte individuelle Abformlöffel (Funktionslöffel) oder vorhandene Prothesen dienen nach Anpassung und Ergänzung (z.B. mit Thermoplasten, Silikonen) zur Funktionsabformung. Standfestes, langsam härtendes Abformmaterial (z.B. PVS) führt einerseits zu einer je nach Resilienz der Schleimhaut unterschiedlichen Kompression, so dass eine gleichmäßige Druckverteilung resultiert, um späteren Druckstellen vorzubeugen. Außerdem werden die Funktionsbewegungen (Schluck-, Zungen-, Mund-, Kiefer- und Lippenbewegungen) erfasst, um anatomische und funktionelle Grenzen (etwa zu beweglichen Schleimhautanteilen, Bändern oder dem Gaumensegel) freizuhalten. Bei der TP wird so im Oberkiefer eine Saughaftung angestrebt (distale Abschlusskante auf der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen, "A(h)"-Linie), im Unterkiefer zumindest eine ruhige Lage.

Die Bissregistrierung und Festlegung von Mittellinie, Kauebene und Bisshöhe erfolgt anhand von Schablonen mit Bisswällen oder Pfeilwinkelregistrat, die Überprüfung etwa durch Sprechproben. Zur arbiträren Scharnierachsenbestimmung kann eine Gesichtsbogenübertragung dienen. Eine Anprobe der auf Kunststoffschablonen in Wachs aufgestellten konfektionierten Prothesenzähne erlaubt die Überprüfung von Ästhetik, Halt, Okklusion, Artikulation und Sprachfähigkeit vor der Fertigstellung. Sie erfolgt im zahntechnischen Labor, es werden vielfältige Verfahren mit Kalt- und Heißpolymerisaten, Pressen, Stopfen. Spritzen und Gießen, Küvetten oder Vorwällen etc. angewendet. Nach abschließender Einstellung von Okklusion und Artikulation, Ausarbeitung und Politur erfolgt die Eingliederung.

Neuerdings kann dieser seit Jahrzehnten etablierte Ablauf mit fünf bis sechs Sitzungen durch weitgehende Digitalisierung deutlich (auf zwei bis drei Termine) verkürzt werden. Verschiedene Hersteller bieten die Übertragung am Patienten gewonnener Daten in ein computergestütztes virtuelles System an. Mittels CAD-Programmen werden im virtuellen Artikulator digitalisierte Patientenanatomie und konfektionierte Zähne oder Zahnreihen in Beziehung gesetzt, per CAM-Verfahren wird dann die Prothesenbasis aus einem Rohling ausgefräst. Die Zahnreihen sind entweder voraufgestellt im Fräs-Rohling integriert (TP ist sofort fertig) oder werden aus konfektionierten Zähnen aufgestellt (Wachsanprobe und Anpassungen möglich). |

Totalprothesenoberseiten alt/neu

Totalprothesenoberseiten alt/neu Totale Unterseite

Totale Unterseite Totale Seitenansicht

Totale Seitenansicht