Aufwachstechnik

Aufwachstechnik

Als Aufwachstechnik werden Verfahren zur zahntechnischen Wachsmodellation der Außenkontur von Kronen und Brückengliedern zur Herstellung von laborgefertigten Restaurationen bezeichnet. Besondere Bedeutung kommt dabei der funktionsgerechten Gestaltung des Kauflächenreliefs der Seitenzähne bei gegossenen Arbeiten zu. Je nach "Schule" (z.B. P.K. Thomas, Lundeen/Payne, Polz, Schulz) werden dabei verschiedene Zahnbeziehungen, Okklusionskonzepte, Höcker-Fossa-Relationen und Kontaktpunktmuster favorisiert.

Meist werden verschiedene anatomische Elemente (etwa Höckerspitzen, Randleisten, Höckerabhänge) einzeln (zu didaktischen Zwecken oft auch in unterschiedlichen Wachsfarben) nacheinander additiv aufgetragen.

Dazu müssen bei Zimmertemperatur feste Spezial-Wachse zunächst verflüssigt werden. Das kann in kleinen Portionen mit unterschiedlich geformten Arbeitsenden von Handinstrumenten ("Aufwachsinstrumente") in der offenen Flamme (etwa eines Gas-Brenners) oder zur genauen Temperatursteuerung und Vermeidung von Verunreinigungen mit elektrisch beheizten Schmelzeinrichtungen (z.B. elektrische Wachsmesser, Induktionsheizgeräte, Wachstauchdosen) erfolgen. Das Auftragen erfolgt tropfenweise, so dass das neue heißere, flüssige Material mit dem schon vorhandenen kälteren festen nahtlos verschmelzen kann.

Eine nachträglich Reduktion der Wachsmodellation durch "Schnitzen", Fräsen von Führungsflächen oder Bohrungen für Retentionselemente ist möglich.

In modernen Verfahrensvarianten stehen zur Ausformung erweichten Wachses auch vorgefertigte flexible Kauflächenformteile zur Verfügung. Daneben gibt es konfektionierte Fertigteile aus Wachs, etwa Kauflächen oder Brückenzwischenglieder in verschiedenen Formen und Größen. Statt reversibel thermoplastischer Wachse können in neuerer Zeit auch irreversibel lichthärtende Materialien verwendet werden.

Wachsfertigteile

Wachsfertigteile

Modelloberflächen, Gegenbezahnung, Nachbarzähne und Kronen-/Pfeiler-Stümpfe müssen mit speziellen Lacken (die aufgesprüht, aufgestrichen oder durch Tauchen aufgebracht werden) verfestigt und/oder isoliert werden, um die Wachsmodellation später zerstörungsfrei abheben zu können. Dazu sind auch die verwendeten Wachse nach Erkalten meist relativ starr-elastisch.

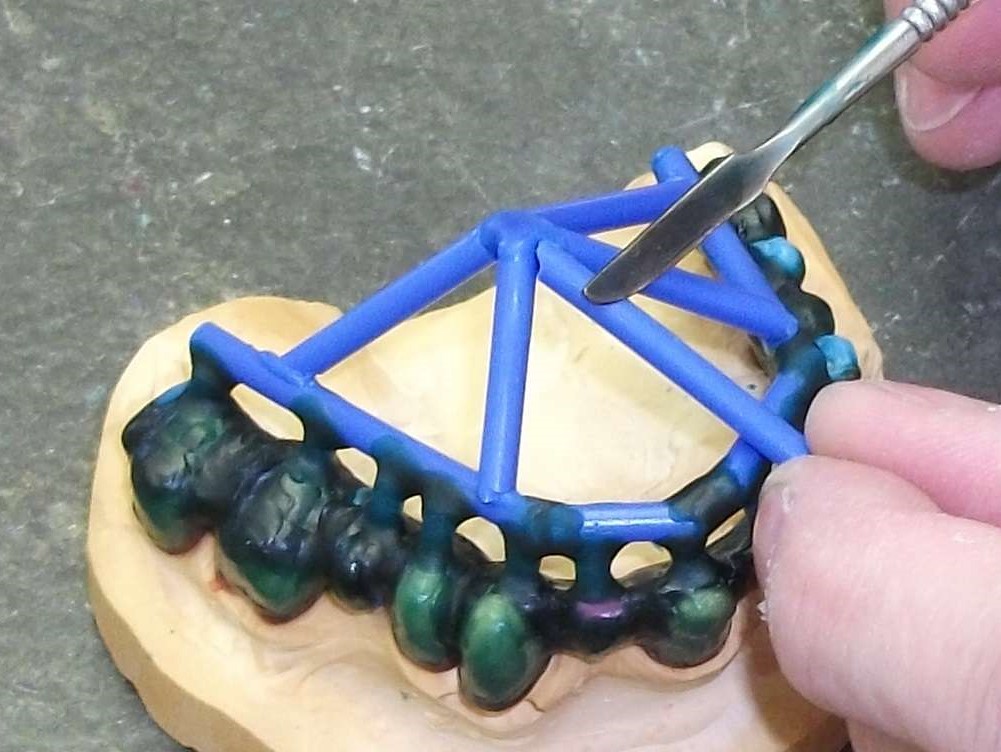

Anbringen von Wachsgußkanälen an einer Doppelkronensekundärkonstruktion

Anbringen von Wachsgußkanälen an einer Doppelkronensekundärkonstruktion

Um verlorene Formen für Gussverfahren zu gewinnen, werden Wachsmodellationen mit aus Wachs vorgefertigten Gusskanälen, -Balken, und Reservoiren versehen. Nach dem Abnehmen und "Anstiften" an den Gusstrichterformer folgt in einer Muffel das Einbetten in einer erhärtenden feuerfesten Masse. Das Wachs kann anschließend rückstandsfrei ausgebrannt werden und der Gussvorgang folgen.

Ein "Wax-Up" dient anders als A. meist nicht unmittelbar der Umsetzung in eine indirekte Restauration, sondern der Simulation des späteren Aussehens und/oder der äußeren Form zur Herstellung orientierender Schablonen.

PROBIEREN SIE ES EINFACH AUS !!!

Von uns erhalten Sie professionelle Unterstützung.

Treten Sie mit uns in Kontakt oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Wort des Tages

| Deutsch | Englisch |

|---|---|

| Hubweg | travel, lift range |

Schwerpunkttext des Monats

Totalprothesen Totalprothesen

Da bei der TP keine Informationen über Bisshöhe, Bisslage, Zahnstellung, etc. aus noch vorhandenen Zähnen abgeleitet werden können, ist die schrittweise Rekonstruktion von Kieferrelation und Weichteilstützung, Funktion und Ästhetik anhand anatomischer Gegebenheiten eine besondere Herausforderung. Die Konstanz von Messgrößen wie etwa der Ruheschwebelage oder das Ausmaß ihrer Veränderlichkeit durch Zahnverlust und Zahnersatz sind dabei umstritten. Zur Herstellung von TP werden traditionell mit konfektionierten Löffeln Situationsabformungen der Kiefer und ggf. auch alter Prothesen abgenommen. Auf den Situationsmodellen erstellte individuelle Abformlöffel (Funktionslöffel) oder vorhandene Prothesen dienen nach Anpassung und Ergänzung (z.B. mit Thermoplasten, Silikonen) zur Funktionsabformung. Standfestes, langsam härtendes Abformmaterial (z.B. PVS) führt einerseits zu einer je nach Resilienz der Schleimhaut unterschiedlichen Kompression, so dass eine gleichmäßige Druckverteilung resultiert, um späteren Druckstellen vorzubeugen. Außerdem werden die Funktionsbewegungen (Schluck-, Zungen-, Mund-, Kiefer- und Lippenbewegungen) erfasst, um anatomische und funktionelle Grenzen (etwa zu beweglichen Schleimhautanteilen, Bändern oder dem Gaumensegel) freizuhalten. Bei der TP wird so im Oberkiefer eine Saughaftung angestrebt (distale Abschlusskante auf der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen, "A(h)"-Linie), im Unterkiefer zumindest eine ruhige Lage.

Die Bissregistrierung und Festlegung von Mittellinie, Kauebene und Bisshöhe erfolgt anhand von Schablonen mit Bisswällen oder Pfeilwinkelregistrat, die Überprüfung etwa durch Sprechproben. Zur arbiträren Scharnierachsenbestimmung kann eine Gesichtsbogenübertragung dienen. Eine Anprobe der auf Kunststoffschablonen in Wachs aufgestellten konfektionierten Prothesenzähne erlaubt die Überprüfung von Ästhetik, Halt, Okklusion, Artikulation und Sprachfähigkeit vor der Fertigstellung. Sie erfolgt im zahntechnischen Labor, es werden vielfältige Verfahren mit Kalt- und Heißpolymerisaten, Pressen, Stopfen. Spritzen und Gießen, Küvetten oder Vorwällen etc. angewendet. Nach abschließender Einstellung von Okklusion und Artikulation, Ausarbeitung und Politur erfolgt die Eingliederung.

Neuerdings kann dieser seit Jahrzehnten etablierte Ablauf mit fünf bis sechs Sitzungen durch weitgehende Digitalisierung deutlich (auf zwei bis drei Termine) verkürzt werden. Verschiedene Hersteller bieten die Übertragung am Patienten gewonnener Daten in ein computergestütztes virtuelles System an. Mittels CAD-Programmen werden im virtuellen Artikulator digitalisierte Patientenanatomie und konfektionierte Zähne oder Zahnreihen in Beziehung gesetzt, per CAM-Verfahren wird dann die Prothesenbasis aus einem Rohling ausgefräst. Die Zahnreihen sind entweder voraufgestellt im Fräs-Rohling integriert (TP ist sofort fertig) oder werden aus konfektionierten Zähnen aufgestellt (Wachsanprobe und Anpassungen möglich). |

Totalprothesenoberseiten alt/neu

Totalprothesenoberseiten alt/neu Totale Unterseite

Totale Unterseite Totale Seitenansicht

Totale Seitenansicht