Zirkoniumdioxid-Block

Zirkoniumdioxid-Block

Zirkoniumdioxid (ZrO2), auch Zirkonium(IV)-oxid, Zirkonoxid, ist eine Hochleistungs-Oxidkeramik. Für die Zahnheilkunde wird heutzutage meist Y-TZP verwendet, ein durch die Zugabe von wenigen Prozent Yttriumoxid (Y2O3) teil- oder vollstabilisiertes Zirkoniumdioxid.

Durch uniaxiales (entlang einer einzigen Raumrichtung/Achse) oder isostatisches (gleichmäßig entlang verschiedener Raumrichtungen/Achsen) Zusammenpressen von hochreinem Zirkoniumdioxidpulver und Bindemittel ohne Wärmebehandlung erhält man einen Pressling, der als Grünling oder Grünkörper bezeichnet wird. Durch anschließendes Vorsintern bei etwa 1000°C werden die Bindemittel entfernt. Dabei findet eine weitere Reduzierung des Volumens um etwa 5 % statt. So entsteht der noch poröse Weißling.

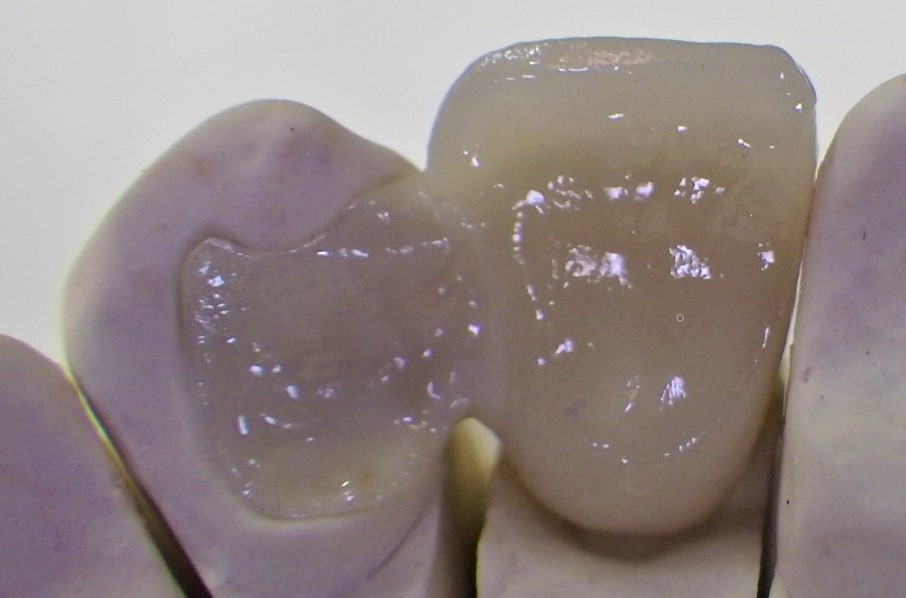

Vollkeramik-1-Flügel Freiendbrücke

Vollkeramik-1-Flügel Freiendbrücke

Aus diesem teilgesinterten Material werden konfektionierte Rohlinge, so genannte "Blöcke" mit oder ohne Haltevorrichtungen hergestellt, die sich mit vielen gängigen Dental-CAD-CAM-Fräs-Systemen verarbeiten lassen. Verschiedene Firmen bieten umfangreiche Sortimente konfektionierter Fräsblöcke aus transluzentem oder opakem Material in verschiedenen Größen, Formen und Farben an. Sie können nass oder trocken, maschinell gefräst oder geschliffen werden. Dabei wird durch entsprechend vergrößerte Anfertigung eine anschließende Schrumpfung beim (Nach-) Sinterbrand (Dichtsintern) von etwa 20% bis 25% einkalkuliert. Manche Blöcke sind bereits industriell voreingefärbt. Anderenfalls kann ein manuelles Einfärben mit geeigneten säurehaltigen oder wasserbasierten Einfärbelösungen erfolgen. Der abschließende Sinterbrand wird bei 1350°C bis 1550°C durchgeführt. Das Material erreicht eine hohe Endbiegefestigkeit von etwa 900 MPa.

Neben den konfektionierten Fräsblöcken, die vorwiegend aus Zirkoniumdioxid bestehen, werden auch solche aus zirkoniumdioxidverstärktem Aluminiumoxid angeboten.

PROBIEREN SIE ES EINFACH AUS !!!

Von uns erhalten Sie professionelle Unterstützung.

Treten Sie mit uns in Kontakt oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Wort des Tages

| Deutsch | Englisch |

|---|---|

| Hubweg | travel, lift range |

Schwerpunkttext des Monats

Totalprothesen Totalprothesen

Da bei der TP keine Informationen über Bisshöhe, Bisslage, Zahnstellung, etc. aus noch vorhandenen Zähnen abgeleitet werden können, ist die schrittweise Rekonstruktion von Kieferrelation und Weichteilstützung, Funktion und Ästhetik anhand anatomischer Gegebenheiten eine besondere Herausforderung. Die Konstanz von Messgrößen wie etwa der Ruheschwebelage oder das Ausmaß ihrer Veränderlichkeit durch Zahnverlust und Zahnersatz sind dabei umstritten. Zur Herstellung von TP werden traditionell mit konfektionierten Löffeln Situationsabformungen der Kiefer und ggf. auch alter Prothesen abgenommen. Auf den Situationsmodellen erstellte individuelle Abformlöffel (Funktionslöffel) oder vorhandene Prothesen dienen nach Anpassung und Ergänzung (z.B. mit Thermoplasten, Silikonen) zur Funktionsabformung. Standfestes, langsam härtendes Abformmaterial (z.B. PVS) führt einerseits zu einer je nach Resilienz der Schleimhaut unterschiedlichen Kompression, so dass eine gleichmäßige Druckverteilung resultiert, um späteren Druckstellen vorzubeugen. Außerdem werden die Funktionsbewegungen (Schluck-, Zungen-, Mund-, Kiefer- und Lippenbewegungen) erfasst, um anatomische und funktionelle Grenzen (etwa zu beweglichen Schleimhautanteilen, Bändern oder dem Gaumensegel) freizuhalten. Bei der TP wird so im Oberkiefer eine Saughaftung angestrebt (distale Abschlusskante auf der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen, "A(h)"-Linie), im Unterkiefer zumindest eine ruhige Lage.

Die Bissregistrierung und Festlegung von Mittellinie, Kauebene und Bisshöhe erfolgt anhand von Schablonen mit Bisswällen oder Pfeilwinkelregistrat, die Überprüfung etwa durch Sprechproben. Zur arbiträren Scharnierachsenbestimmung kann eine Gesichtsbogenübertragung dienen. Eine Anprobe der auf Kunststoffschablonen in Wachs aufgestellten konfektionierten Prothesenzähne erlaubt die Überprüfung von Ästhetik, Halt, Okklusion, Artikulation und Sprachfähigkeit vor der Fertigstellung. Sie erfolgt im zahntechnischen Labor, es werden vielfältige Verfahren mit Kalt- und Heißpolymerisaten, Pressen, Stopfen. Spritzen und Gießen, Küvetten oder Vorwällen etc. angewendet. Nach abschließender Einstellung von Okklusion und Artikulation, Ausarbeitung und Politur erfolgt die Eingliederung.

Neuerdings kann dieser seit Jahrzehnten etablierte Ablauf mit fünf bis sechs Sitzungen durch weitgehende Digitalisierung deutlich (auf zwei bis drei Termine) verkürzt werden. Verschiedene Hersteller bieten die Übertragung am Patienten gewonnener Daten in ein computergestütztes virtuelles System an. Mittels CAD-Programmen werden im virtuellen Artikulator digitalisierte Patientenanatomie und konfektionierte Zähne oder Zahnreihen in Beziehung gesetzt, per CAM-Verfahren wird dann die Prothesenbasis aus einem Rohling ausgefräst. Die Zahnreihen sind entweder voraufgestellt im Fräs-Rohling integriert (TP ist sofort fertig) oder werden aus konfektionierten Zähnen aufgestellt (Wachsanprobe und Anpassungen möglich). |

Totalprothesenoberseiten alt/neu

Totalprothesenoberseiten alt/neu Totale Unterseite

Totale Unterseite Totale Seitenansicht

Totale Seitenansicht