Spraynebelabsaugung

Spraynebelabsaugung

In der modernen Zahnheilkunde wird Wasser aus "Spraydüsen" (etwa von Übertragungsinstrumenten) in vielfältiger Weise genutzt, vor allem zu Kühlungs-, Spülungs- und Reinigungszwecken, aber auch als umgebendes, umhüllendes und bindendes Medium, etwa für Ultraschallkavitation, Polier- oder Schleifmittel.

Spraynebelabsaugung

Spraynebelabsaugung

Durch die Beimengung von Druckluft und das Auftreffen auf schnell rotierende Instrumente entstehen sogenannte "Sprüh-" oder "Spraynebel", also (meist kontaminierte) Aerosole. Sie bestehen aus feinst verteilten Wasser-Tröpfchen ("Nebel") die als "Wolke" während und auch noch einige Zeit nach der Behandlung im Umkreis von bis zu 1,5 m Radius den Patientenmund umgeben. Der Spraynebel enthält daneben aber auch eine Vielzahl weiterer Bestandteile, einerseits feste Partikel diverser eingesetzter und abgetragener Werkstoffe und Zahnhartsubstanzen, andererseits flüssige Anteile wie Speichel oder Blut, die Krankheitserreger aller Art (Bakterien, Viren, Pilze etc.) enthalten. Durch Zerstäubung in eine "Wolke" sind die winzigen Einzeltröpfchen nicht mehr sichtbar, dafür aber besonders geeignet, Oberflächen von Gegenständen im Behandlungsraum, Hautareale anwesender Personen zu kontaminieren oder eingeatmet ("aspiriert"), verschluckt oder über Schleimhäute (etwa der Augen) aufgenommen zu werden.

Das wesentliche Ziel zahnärztlicher Hygiene, Kontamination zu vermeiden und Kreuzkontamination zu verhindern, bedeutet in Bezug auf Spraynebel den passiven Schutz des Behandlungsteams durch Mund-Nasenschutz und Augenschutz, vor allem aber auch Absaugung des Spraynebels. Durch gezielte Lenkung und Aufnahme des Luft-Wasserstroms (Arbeitsmethodik, Handhaltung der Assistenzkraft) werden – ohne zuvor die erwünschten Wirkungen zu beeinträchtigen – sämtliche Bestandteile unmittelbar nach der Freisetzung noch in der Mundhöhle möglichst vollständig aufgenommen und damit die "Spray-Nebel-Wolke" erheblich verkleinert.

Bereits wenige Jahre nach Aufkommen schnelllaufender zahnärztlicher Übertragungsinstrumente mit Wasserkühlung Mitte des 20. Jh. wurden deshalb geeignete Absauggeräte entwickelt, etwa in Form einer fahrbaren Saugpumpe (1955), der ausdrücklich der Spraynebelabsaugung gewidmeten Sauganlage zur Anwendung bei der Behandlung am liegenden Patienten (1961/1964).

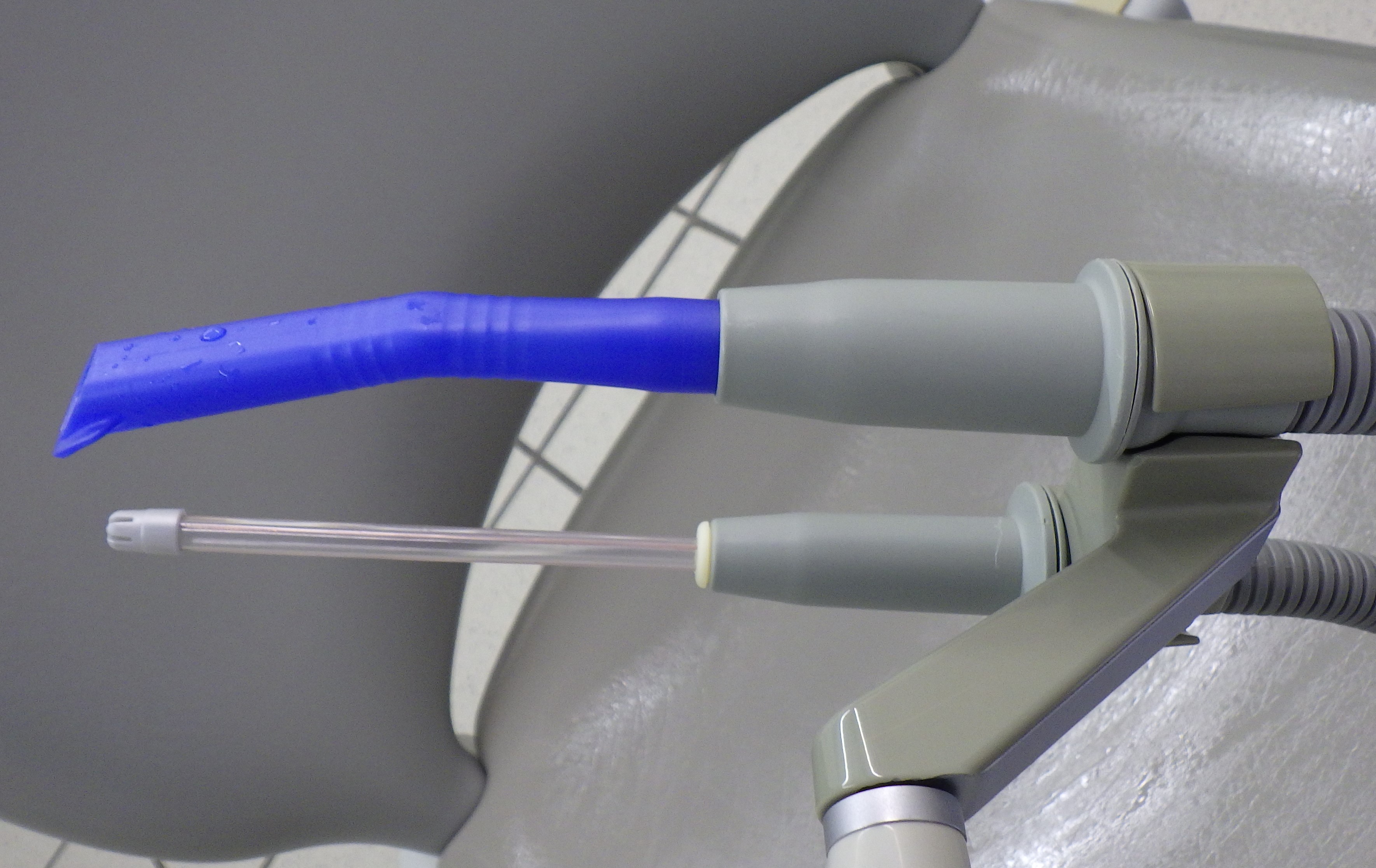

Spraynebelabsaugung v. oben

Bei modernen Geräten zur Spraynebelabsaugung werden Luft, Wasser und feste Bestandteile (etwa Amalgampartikel) mit integrierten oder angeschlossenen Separier-Modulen voneinander getrennt. Die Durchflusskapazität beträgt mehrere Hundert bis zu 1000 l/min. Durch innovative Technik (etwa den Radialmotor oder elektronische Steuerung) können Platzbedarf, Energieverbrauch und Geräuschentwicklung stark reduziert werden. Wurden "Saugmaschinen" traditionell im Keller aufgestellt, sind heute behandlungsnahe Konzepte möglich.

An der zahnärztlichen Behandlungseinheit wird die Saugwirkung mittels flexibler (teils mit Schiebern einzustellender und zu verschließender) Saugschlauchleitungen genutzt. Sie enden in Adaptern zur Aufnahme von starren, in der Regel mehrfach verwendbaren und autoklavierbaren Absaugkanülen mit genormtem Durchmesser (für Spraynebel meist 16 mm). Die mit Griffstrukturierung versehenen Kanülen (in verschiedenen Größen für Kinder und Erwachsene) enden meist in einer flachen Pelotte zum Abhalten von Weichteilen. Zur Vermeidung des Rückflusses abgesaugter Flüssigkeit bei vollständigem Verschluss der Saugöffnung können sie mit stets geöffneten Nebenlufteinlässen versehen sein. Saugschläuche für chirurgische Zwecke (oft mit sterilen Einmalkanülen) oder die Speichelabsaugung (oft mit flexiblen unsterilen Einmalkanülen) weisen meist geringeren Durchmesser auf.

Wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Verstopfungen, Beschädigungen und der Bildung von kontaminierten Biofilmen (Keimbesiedlung) ist die regelmäßige Spülung, Reinigung und Desinfektion der gesamten Sauganlage mit speziell darauf abgestimmten, nicht-korrosiven Lösungen.

Want to give it a try ...

... or need professional advice?

Get in touch with us or click Contact.

Word of the day

| English | German |

|---|---|

| non-threaded | gewindelos |

Focus text of the month

Composites also composite (from the Latin componere = to compose) are tooth-coloured filling materials with plastic properties used in dental treatment. In lay terms they are often referred to as plastic fillings, also erroneously sometimes confused with ceramic… Composites also composite (from the Latin componere = to compose) are tooth-coloured filling materials with plastic properties used in dental treatment. In lay terms they are often referred to as plastic fillings, also erroneously sometimes confused with ceramic fillings due to their tooth colour. After being placed in a cavity they cure chemically or by irradiating with light or a combination of the two (dual-curing). Nowadays, composites are also used as luting materials. The working time can be regulated with light-curing systems, which is a great advantage both when placing fillings and during adhesive luting of restorations. Dual-curing luting materials are paste/paste systems with chemical and photosensitive initiators, which enable adequate curing, even in areas in which light curing is not guaranteed or controllable. Composites were manufactured in 1962 by mixing dimethacrylate (epoxy resin and methacrylic acid) with silanized quartz powder (Bowen 1963). Due to their characteristics (aesthetics and advantages of the adhesive technique) composite restorations are now used instead of amalgam fillings.

The material consists of three constituents: the resin matrix (organic component), the fillers (inorganic component) and the composite phase. The resin matrix mainly consists of Bis-GMA (bisphenol-A-glycidyldimethacrylate). As Bis-GMA is highly viscous, it is mixed in a different composition with shorter-chain monomers such as, e.g. TEGDMA (triethylene glycol dimethacrylate). The lower the proportion of Bis-GMA and the higher the proportion of TEGDMA, the higher the polymerisation shrinkage (Gonçalves et al. 2008). The use of Bis-GMA with TEGDMA increases the tensile strength but reduces the flexural strength (Asmussen & Peutzfeldt 1998). Monomers can be released from the filling material. Longer light-curing results in a better conversion rate (linking of the individual monomers) and therefore to reduced monomer release (Sideriou & Achilias 2005) The fillers are made of quartz, ceramic and/ or silicon dioxide. An increase in the amount of filler materials results in decreases in polymerisation shrinkage, coefficient of linear expansion and water absorption. In contrast, with an increase in the filler proportion there is a general rise in the compressive and tensile strengths, modulus of elasticity and wear resistance (Kim et al. 2002). The filler content in a composite is also determined by the shape of the fillers.

Composite restorations Conclusion |

Minimally-invasive preparation and

Minimally-invasive preparation and  indiscernible composite restoration

indiscernible composite restoration